郡山八幡神社について

鹿児島県伊佐市に鎮座する郡山八幡神社(鹿児島県伊佐市大口大田1549)は、建久5年(1194年)に菱刈(ひしかり)氏の始祖である、菱刈重妙が神託によって大分県の宇佐八幡宮から勧請した神社とされています。

本殿は、桁行三間・梁間三間の入母屋造平入杮葺きで、昭和29年(1954年)の解体修理の際、葺板の裏に「永正4年(西暦1507年)再興」という墨書が発見されたことから、それ以前に建てられたものと考えられています。建築様式は琉球文化の影響も見られるもので、昭和25年(1950年)8月29日に国の重要文化財の指定を受けました。

御祭神の神功皇后(じんぐうこうごう)は、日本武尊(やまとたけるのみこと)の第2子、14代仲哀天皇(ちゅうあいてんのう)の皇后で、第15代応神天皇(おうじんてんのう)の母にあたります。神功皇后は神託に従い、妊娠したままで朝鮮へ出兵し、三韓征伐を成し遂げた後に応神天皇を出産したと伝えられており、安産祈願や子育大願にご利益があるとして信仰を集めています。

日本最古の「焼酎」文字について

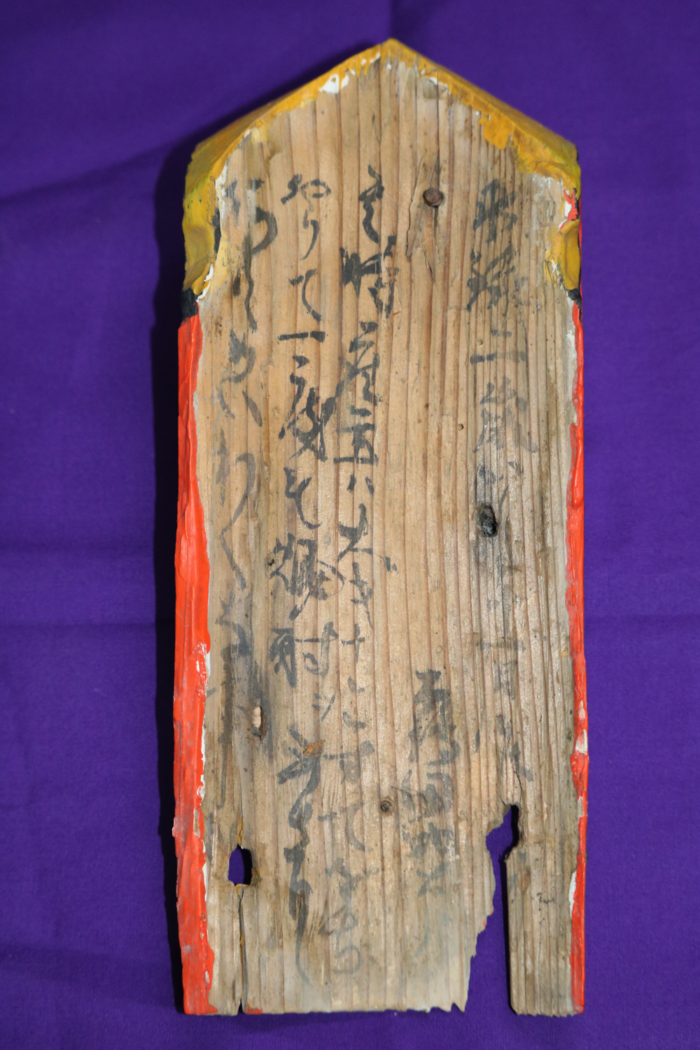

郡山八幡神社は、日本で最も古い「焼酎」文字が記された木片を所蔵していることでも有名です。

昭和29年(1954年)、本殿解体修理の際に本殿北東の頭貫の木鼻(柱の装飾)に「座主(ざす・住職のこと)がケチで焼酎も飲ませてくれない」という意味の落書きが発見されました。

落書きには、「永禄2年(1559年)8月11日」という日付と、二人の宮大工の名が記されており、室町時代の昔からこの地に焼酎文化が根付いていたことを証明する貴重な歴史資料として、鹿児島県の有形文化財に指定されています。

永禄二歳八月十一日 作次郎 靍田助太郎

「焼酎」文字記載墨書木片(鹿児島県有形指定文化財)

其時座主ハ大キナこすてをちやりて一度も焼酎ヲ不被下候

(その時の座主は大のけちん坊であって、一度も焼酎を振る舞ってくださらなかった)

何共めいわくな事哉

(何とも迷惑なことだ)